新着ニュース30件

2012年12月21日 12:00

マウスでは微量のダイオキシンでも脳に影響

東京大学大学院医学系研究科 疾患生命工学センター 健康環境医工学部門の研究グループは、ダイオキシンなどの環境化学物質が、脳発達に与える影響を動物実験で明らかにしたと発表しました。この結果は、2012年12月12日に「PLOS ONE」 オンライン版に掲載されています。

ダイオキシンとは、環境中・食品中に広く存在するポリ塩素化ジベンゾジオキシン、ポリ塩素化ジベンゾフラン、コプラナ―ポリ塩素化ビフェニルという3種類物質群の総称です。

母体に取り込まれたダイオキシンは、さらに母乳などを介して胎児に取り込まれ、生まれてきた子どもの脳発達に影響を及ぼすと考えられていますが、その詳細なメカニズムについては判明していません。

(リリースより引用)

マウスの行動観察から見えてくる事

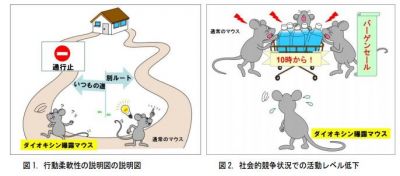

実験では、ダイオキシンを投与した母親マウスから産まれた子マウス(以後「ダイオキシン曝露マウス」とします)と、普通のマウスの子の行動観察を行いました。自閉症や不安障害を有する人では、他者との接触を避ける傾向がありますが、観察において、ダイオキシン曝露マウスの行動が、その傾向と似ている可能性があることが分りました。

また、「ダイオキシン曝露マウス」の脳の状態は、行動柔軟性や社会性行動といった認知機能をコントロールする前頭前皮質の神経活動の低下と、情動反応をつかさどる脳領域が通常より活発化するなど、脳の神経活動のアンバランスが生じていることが判明したそうです。

ヒトの臨床的研究では、自閉症や不安障害を有する人で、「前頭皮質と扁桃体の機能的協調性の破たん」が報告されていいます。このマウスの実験を、すぐにヒトに適用することはできませんが、微量の化学物質が、脳の発達に何らかの影響を与える可能性について「ない」とは言えない結果が出ており、今後もより検証を続けていく必要があると言えます。

東京大学大学院医学系研究科・医学部

http://www.m.u-tokyo.ac.jp/index.html

環境化学物質が子どものこころの健康に影響することを動物実験で実証

http://www.m.u-tokyo.ac.jp/news/press.html#20121213

-->