新着ニュース30件

2020年10月11日 13:00

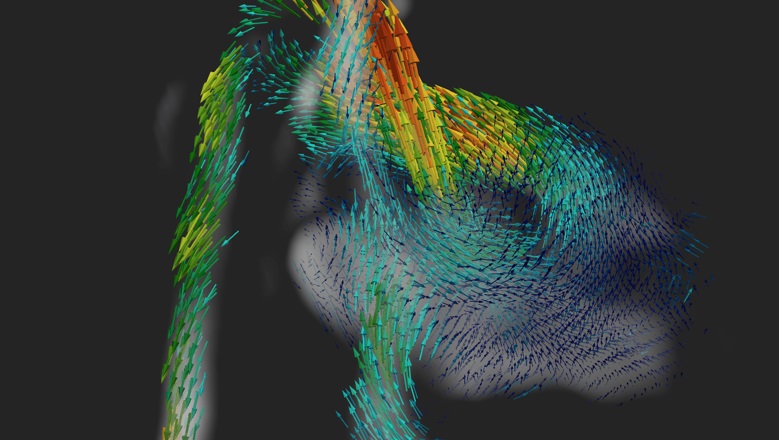

四次元可視化による先天性心疾患診断

キングス・カレッジ・ロンドンの研究チームは、「Nature Communications」にて、妊娠中の母親に対して四次元MRI検査(空間三次元(3D)と時間一次元(1D)の組み合わせ)を行い、子宮にいる胎児の先天性心疾患(心臓病)を診断できると発表した。超音波検査(エコー検査)などの既存の検査方法では、胎児の心拍動による動きによって検査精度が下がることがある。今回、同大学が開発した方法では、胎児の心臓を四次元可視化することにより、胎児の心拍動による動きを修正し、四次元可視化(4Dビジュアライゼーション)にて心臓の主要な血管および血流循環を示したうえで診断を行う。

心臓形成異常の発見と心機能の測定

基本的に、大人の心臓病検査ではMRIが用いられるが、胎児は、身体の自発運動、速い心拍動(大人の2倍)を理由に、これまで、胎児の先天性心疾患検査において、MRIは導入できなかった。四次元MRIでは、胎児の心臓を三次元(3D)画像にて連続撮影し、時間の経過に伴い、胎児の心拍動に応じて三次元画像が変化する。一連の三次元画像を通じて、胎児の心臓の収縮および鼓動を正確に観察できる。

また、従来の超音波検査では心臓形成異常の発見に焦点が置かれていたが、四次元では数学的モーション補正技術・モデルを用いて胎児の身体の自発運動、速い心拍動をつなぎ、心機能の測定も可能とする。四次元MRIによる心機能測定は、超音波検査と比べて、より容易かつ高い診断精度である。

今後、更なる改良を重ね、超音波検査などの従来の診断方法を補助する新たなツールになると期待される。

(画像はプレスリリースより)

KING’S College LONDON

https://www.kcl.ac.uk/

-->