新着ニュース30件

2022年8月1日 23:00

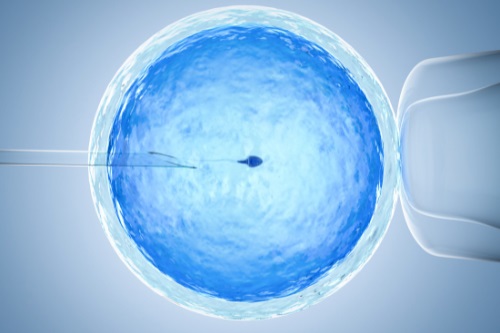

不妊治療と自然妊娠による発育差

7月26日、ブリストル大学(イギリス)の研究チームは、同大学プレスリリースを通じて、生殖補助医療で生まれた子供は、自然妊娠で生まれた子供と比べて思春期初期までは身長・体重・体脂肪率において差異があるが、発育差は思春期後半までに目立たなくなると発表した。なお、研究論文は「Journal of the American Medical Association」(7月26日)に掲載されている。

生殖補助医療と子供の身長・体重・体脂肪率における関係性

これまで、複数の先行研究では、体外受精などの生殖補助医療で生まれた子供は、低出産体重や早産リスクが増すと報告されていた。今回、研究チームは、生殖補助医療で誕生した子供158000人(ヨーロッパ系、アジア系、カナダ系)を対象に生殖補助医療と子供の身長・体重・体脂肪率における関係性を検証した。

データを分析した結果、生殖補助医療で生まれた子供は、自然妊娠で生まれた子供と比べて思春期初期までは身長が低く、体重は軽くて体脂肪率も低いことが認められた。しかしながら、それ以降は年齢が上がるにつれて発育差は縮まるという。

研究チームは、生殖補助医療で生まれた子供は身長・体重が小さい傾向にあるが、健康問題を示唆するものではないと強調する。

(画像はプレスリリースより)

University of BRISTOL

https://www.bristol.ac.uk/

-->