新着ニュース30件

2020年11月17日 14:00

妊娠期のビタミンD不足

サウスカロライナ医科大学の研究チームは、「Pregnancy Hypertension」にて、妊娠期のビタミンD不足は子癇前症リスクを高めると発表した。治療法は妊娠終了のみ

子癇前症は、未だに発症メカニズムの解明に至っていない。近年、子癇前症の発症に関して、胎盤の血管の発達不良が指摘されている。胎盤は、妊娠期間を通じて、胎児に栄養を供給する器官である。また、子癇前症は、母体において高血圧、深刻な妊娠合併症を引き起こす。現在、子癇前症の治療法は確立されておらず、出産などによる妊娠終了のみとなる。

子癇前症の発症と遺伝子の発現における関係性

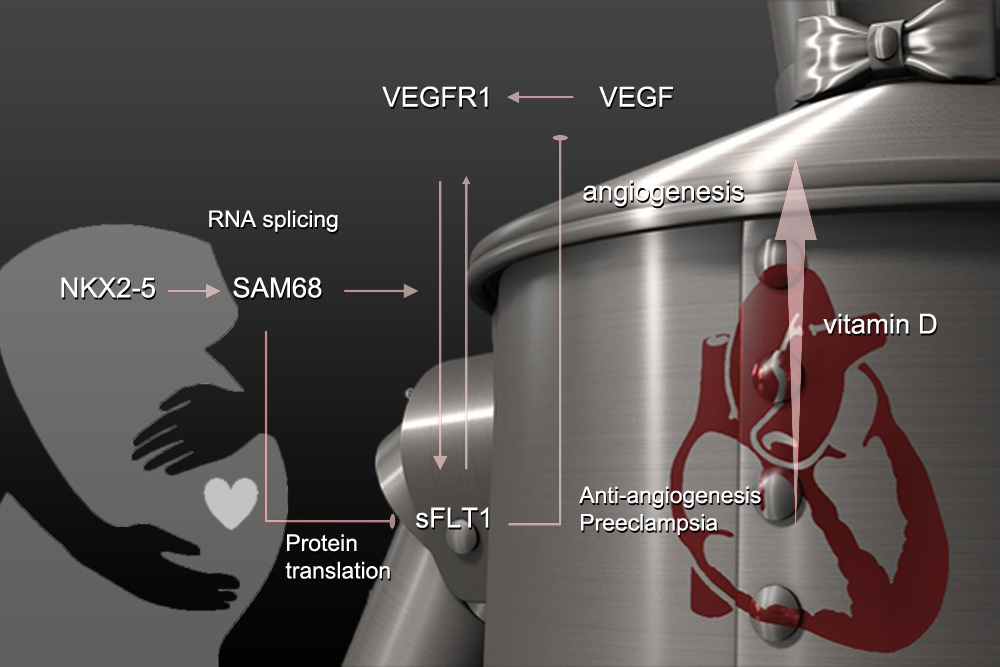

これまで、早発型の子癇前症および重度の子癇前症において、一連の遺伝子発現は、妊娠後期のビタミンD状態の影響を受けると報告されていた。今回、研究チームは、早発型の子癇前症および重度の子癇前症の発症において、遺伝子3種類「NKX2-5」「SAM68」「sFLT1」の発現が強く関連することを発見した。また、「sFLT1」は、子癇前症リスクの識別マーカーになる。

タンパク質「sFLT1」は、血管内皮細胞増殖因子(VEGF:血管新生(既存の血管から新たな血管枝が分岐して血管網を形成する生理的現象)に関与するタンパク質)に干渉し、胎盤の血管形成を阻害する。

胎盤のsFLT1量は「NKX2-5」「SAM68」によって一部制御されているが、研究チームは、「NKX2-5」が「SAM68」「sFLT1」を制御し、遺伝子3種の発現レベルに応じて胎盤の血管形成が阻害され、子癇前症を発症させると推測する。なお、遺伝子3種の発現は、母体のビタミンD量による影響を大きく受けるという。

今後は、これらの遺伝子の発現と子癇前症における関係性の観察を継続し、通常妊娠時の遺伝子発現パターンの特定を目指すという。最終目標は、ビタミンD不足が遺伝子発現に与える影響の解明である。

(画像はプレスリリースより)

Medical University of South Carolina

https://web.musc.edu/

-->