新着ニュース30件

2017年12月26日 07:00

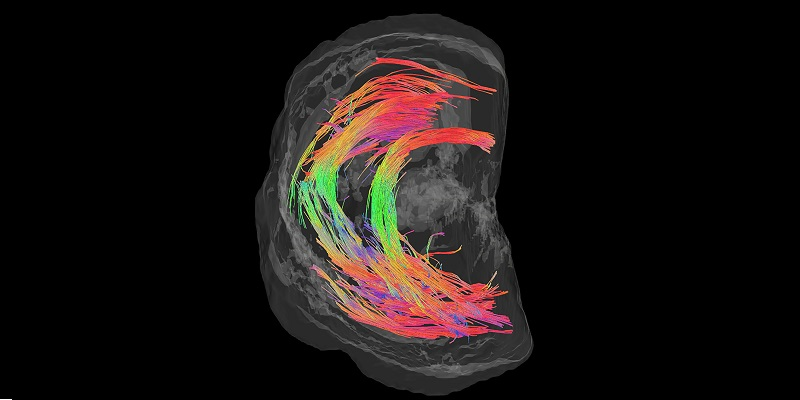

MRI技術と流産や早産の兆候検知

リーズ大学の研究チームは、「BJOG」にて、子宮頸部のMRI画像データ解析により流産や早産の兆候を検知できると提唱した。妊娠中期(妊娠4~6ヶ月目)における流産のうち、約25%は、子宮頸管無力症を原因として引き起こるといわれる。子宮頸管無力症では子宮頸部や周辺組織や筋肉の力が弱まり、子宮頸管が短くなる、子宮口が開くなどの症状が現れ、流産や早産の危険性が高まる。

MRI画像解析による発見

研究チームは、MRI技術を用いて子宮頸部の3次元(3D)撮影を行い、高解像度画像の撮影に成功した。合わせて、高解像度画像より、子宮頸管の上部が線維状組織にて覆われ、線維状組織によって子宮頸管と子宮口が明確に区分されていることが判明した。線維状組織はコラーゲン(膠原質)と平滑筋にて構成され、胎盤内の胎児と羊膜嚢を支え、微生物の子宮侵入を防ぐ役割を担っている。子宮頸部の線維状組織が何らかの原因にて弱まった場合、子宮頸管が短くなり、子宮口が開き、流産や早産が生じるという。

今後への期待

同大学のナイジェル・シンプソン(Nigel Simpson)准教授は、超音波検査により妊娠中のリスクを検知できるが、子宮頸部のモニタリングは不可能であると指摘する。子宮頸部の高解像度画像データ解析を通して、子宮頸管無力症など流産や早産の兆候を検知できると考える。また、論文主著者であるジェームス・ノット(James Nott)氏は、子宮頸部に関する必要性を主張する。過去50年間にて、子宮頸部の研究は進展していないという。

(画像はプレスリリースより)

UNIVERSITY OF LEEDS

http://www.leeds.ac.uk/

-->